Jakarta (ANTARA) - Menunggu Godot (Waiting for Godot) adalah drama karya Samuel Beckett, sastrawan besar dunia asal Irlandia, penerima Nobel Sastra pada 1969.

Drama Menunggu Godot pertama kali dipentaskan di London pada1955. Hingga kini, naskah tersebut populer, sering dipentaskan, termasuk di Indonesia, dan didiskusikan di berbagai belahan dunia. Drama ini unik, penuh tafsir, dan absurd.

Tokoh Godot tidak pernah muncul di panggung secara fisik. Hanya namanya yang disebut dalam percakapan antarpelakon -- sosok yang tidak jelas, namun tetap ditunggu.

Para kritikus drama membuat beragam kesimpulan, di antaranya bahwa Godot adalah simbol kebaikan, kesejahteraan, harapan keadilan bagi kaum tertindas, hadirnya negara membela rakyat dari kekejaman, dari penderitaan, dari kesewenang-wenangan. Tapi Godot bisa pula dipahami sebaliknya, ironi dan misterius.

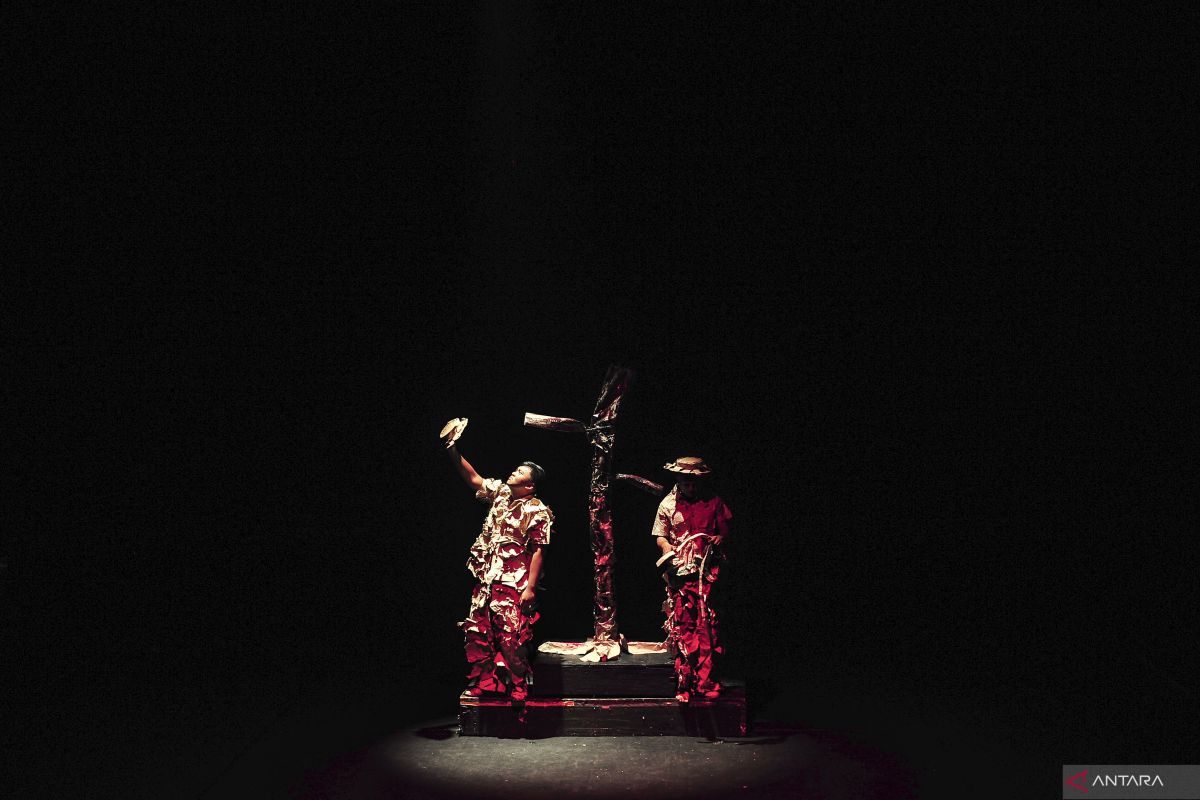

Drama ini dibuka dalam ruang yang dominan kosong, hanya ada pohon dan gundukan tanah. Suasana terkesan ada di sebuah jalan pedesaan dengan cahaya redup.

Keduanya menunggu Godot, sosok yang tidak mereka kenal. Selama menunggu, mereka berdebat dan bertengkar tentang berbagai hal, tanpa topik jelas.

Ketika Pozzo masuk, mereka menduga inilah Godot yang mereka tunggu. Ternyata bukan. Pozzo datang bersama budaknya bernama Lucky. Sosok Pozzo digambarkan sebagai majikan kejam. Leher Lucky diikatnya dengan tali dan berkali-kali dicambuknya. Namun, meski diperlakukan kejam, Lucky tidak meninggalkan Pozzo.

Sampai drama berakhir, Godot yang ditunggu tidak kunjung datang.

Berbagai karakter dalam drama ini serasa mewakili masyarakat yang menunggu sesuatu yang tidak jelas dan absurd. Dalam konteks Indonesia, Godot dapat pula ditafsirkan menunggu sesuatu yang lebih baik.

Ketika Reformasi 1998 terjadi, muncul harapan besar; yakni reformasi sebagai pintu gerbang memasuki masa depan Indonesia yang lebih baik. Rakyat menjadi sejahtera dan berdaulat. Sumber daya alam yang melimpah sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat, tidak lagi dibajak para koruptor yang menghisap.

Reformasi lahir karena dipicu oleh masifnya korupsi, kolusi, dan nepotisme pada era Orde Baru. Reformasi muncul dengan cita-cita besar, yakni Indonesia bebas korupsi, bebas penindasan, dan terbebas dari kemiskinan. Cita-cita besar itu diperjuangkan mahasiswa, para aktifis, dan gerakan masyarakat sipil. Dalam perjuangan itu, tidak sedikit korban berjatuhan.

Kini, apa yang terjadi? Situasi berbalik arah. Korupsi merajalela dan terjadi hampir di semua lini. Keadilan terasa hanya untuk mereka yang kuat dan memiliki uang banyak. Hukum dan kasus-kasus korupsi menjadi alat menyandera lawan-lawan politik. Tanah-tanah rakyat diambil dengan berbagai alasan. Partai-partai politik yang diharap memperjuangkan rakyat dan demokrasi, berubah menjadi instrumen kekuasaan.

Reformasi 1998 sukses memisahkan secara tegas wilayah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Namun setelah itu, batas-batas tegas tersebut menjadi kabur. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang merupakan buah dari gerakan reformasi dan semula sangat dibanggakan karena independensinya, kini tidak lebih baik dari institusi penegak hukum lainnya.

*) Asro Kamal Rokan adalah Pemimpin Redaksi Harian Republika (2003-2005); Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi LKBN Antara (2005-2007).

Baca juga: Kejagung-KPK sinergi pemberantasan korupsi

Baca juga: Catatan KPK 2024